La Ricerca del Passaggio fra Morte e Vita

di Paola Geranio

Nell’affrontare il sempre vivo conflitto tra vita e morte e quel confine labile

che intercorre tra essi, l’arte ha sempre cercato una risposta di riempimento.

Risposta che l’osservatore dovrebbe trovare nel medium di un oggetto o

un’immagine che ne renda decodificabile il passaggio di stato.

L’osservatore si trova sempre, suo malgrado, ad essere un tramite statico,

immobile, nell’accettazione del visivo e dell’osservato, come se fosse egli

stesso parte di quel processo di traslazione che lo porta dall’altra parte.

La presenza dell’osservatore di fronte all’opera d’arte diviene così un elemento

fondamentale e necessario nel completare la catena di trasformazione da uno

stato ad un altro.

La vita stessa di chi osserva si ferma, e nell’immobilità dell’atto del

guardare, diviene parte integrante del meccanismo di traslazione.

La vita ha necessariamente bisogno della testimonianza della sua creazione per

poterla rendere altro da sé e testimoniarne il cambiamento.

Ecco che l’occhio, ma non solo, tutto il nostro corpo, con le sollecitazioni, le

emozioni e la trasudazione di uno stato si piega al volere dell’arte di essere

processo integrante.

La rappresentazione della morte ha sempre rappresentato nell’arte un punto

nodale di ricerca, una linfa vitale alla quale attingere sempre, perché sempre

irrisolta, sempre misteriosa e sempre indagata ma mai catturata realmente.

La natura stessa sfuggente e transitoria

del concetto stesso di vita e morte rappresentano un idioma,

un’astrazione, che nel corso dei millenni può solo essere ricercato.

Il tema della vanitas, con le sue allegorie e le sue sfumature sul senso

morale che ne dovrebbe scaturire è solo uno dei numerosi esempi che hanno

rimarcato la ricerca artistica (fig.1), scontato ricordare la simbologia del

teschio e della candela bruciata, della polvere, delle ossa, delle pagine

ingiallite dal tempo e delle consunte trame delle stoffe ormai sbiadite..… tutto

riporta ad un unico importante concetto, il ricordo della fugacità, della

trasmigrazione di uno stato, nella caducità di un presente che, nel mentre lo si

nomina, è già passato.

Lo spettatore assiste ad una rappresentazione di immobilità nota, ormai assodata

perché nella coscienza collettiva morte è sinonimo di staticità, mentre vita è

sinonimo di dinamicità.

A livello immaginifico i fruitori dell’opera stessa possono trovarsi nella parte

viva o morta della rappresentazione a seconda del loro modo di catalizzare

l’energia prodotta in loro dall’opera ed essere testimoni del cambiamento di

stato tramite il loro corpo.

Anche se in realtà per la sola ragione del pulsare del sangue nelle vene

dell’osservatore e del suo battito cardiaco, tutto ci porta a pensare che chi

guarda non può avere margine di scelta, la complessità del passaggio prevede che

si riesca invece a divenire morte, tramite un’identificazione con l’oggetto

guardato.

Guardato ed osservato, sinonimi di un concetto che non ne esprime tuttavia le

stesse identiche intenzioni. Entrare in

contatto con un’opera va al di là dell’osservare, entra in un confine più

profondo, dove il fruitore dell’opera nell’atto del guardare trasforma il suo

gesto in una sorta di cambiamento di stato, entrando in un contatto meditativo e

avulso dalla sua condizione di “vivo”.

Caravaggio che utilizzava corpi di persone decedute come modelli per le proprie

tele è una testimonianza dell’impossibilità di creare un confine netto sia

nell’una che nell’altra parte di uno specchio di rappresentazioni (fig2.

Caravaggio – “Morte della Vergine”,1604).

Il ventre gonfio, il colorito pallido, la delicatezza delle forme nel loro

giacere immobili, hanno ovviamente una valenza doppia e opposta, che solo

l’osservatore, entrando veramente in un rapporto di condivisione con l’opera può

decodificare.

Una decodifica di sentimenti, di umori, di verità, che ben lungi vanno dalla

mera rievocazione di un concetto astratto, di un qualcosa da temere e venerare

perché sconosciuto, alla fine del 1400 la morte, vista ancora come estremo tabù

e non come passaggio o confine di un semplice stato, veniva investita di poteri

e ruoli tali d intimorire l’osservatore, portandolo su un baratro che spesso non

aveva modo di rendere l’uomo parte dell’opera, bensì di esserne solo testimone

silenzioso, dato che il giudizio era espresso a priori, dal titolo, dalla forma

stilistica, dalla necessità di distacco che coinvolgeva l’intero processo (

fig.3- Lorenzo Costa, “Trionfo della Morte” , 1490).

Una morte imperiosa ed imperatrice, che nel mettere le distanze tra sé e la

quotidianità degli eventi, ne diviene padrona incontrastata, anche

a dispetto di quella vita che, se non ci fosse,non avrebbe nessun onore

né titolo d’esistenza.

Ed è proprio su questo confine di precarietà che si basano modelli artistici

contemporanei, sull’ineluttabilità di far convergere entrambe le dicotomie in un

unico binario, sull’eventualità che si scontrino incontrandosi, entrando in

relazione e creando qualcosa di diverso da ciò che già è stato appurato, se non

altro, cercando ed indagando reazioni nuove, diverse, estreme, che creino quel

cambiamento di direzione che possa mostrare nuovi orizzonti nella realtà di

questa eterna rappresentazione.

E’ così, quasi per gioco, che l’arte mette in discussione il concetto di duale,

creando una realtà in cui il duale non esiste, non esiste bianco o nero, esiste

solo una miriade di possibilità a seconda di quale direzione e definizione esse

prendano nel passare attraverso quel caleidoscopio che è l’osservatore.

Ecco che artisti poco noti, a volte marginali rispetto ad un panorama

internazionale, spesso ricalcano forme e concetti di stati d’animo e domande

provenienti da un vero inconscio collettivo, che, in contrapposizione con un

business attento al commercio, più volte tende a dimenticare.

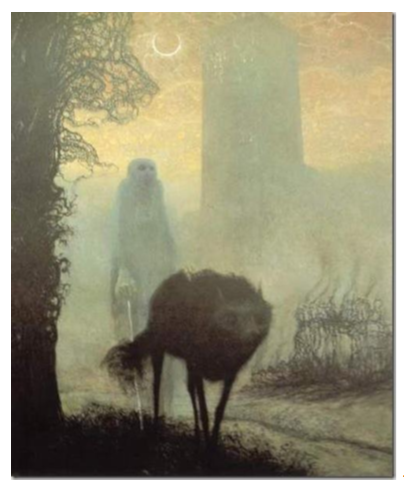

Dipinti delicati ed effimeri, come le tele sofferte di Zdzislaw Beksinski

(fig.4) in cui l’allegoria, il simbolo ed il colore diffuso lasciano spazio

totale ad un sentimento empatico a

tratti ipnotico. Questo autore, reduce di vissuti al limite della decenza umana

come l’olocausto, riesce a dare alla morte quella connotazione sensuale e

misterica che solo chi si è proiettato oltre la paura riesce a rimarcare e a

decodificare.

Nella giostra di recite che tendono a strapparsi lo scettro dello stupore (e

senza pudore) a tutti i costi, indagando sul tema della morte e della vita, non

si possono non citare le opere di Cattelan, in cui la situazione del “vivente”

paradossalmente è più astrusa, più sofferta e più temuta di una qualsiasi

condizione di decesso. Infatti, nella sue opere questo artista contemporaneo

tende sempre a rimarcare la difficoltà dell’uomo nel suo stato di vivo, come se

la vita, presa come campo di battaglia, come purgatorio se non più spesso

inferno è la condizione di passaggio negativa ad una più illuminante e

rigenerante condizione di beatitudine come la morte. Il concetto stesso di vita

come condanna e come pena, porta sia l’artista che di conseguenza l’osservatore

a porsi a priori in un binario chiuso, in cui, pur non sapendo la natura del

dopo, della morte come condizione in essere, ne definisce i connotati,

rendendoli appetibili e misurabili con un metro di giudizio che prende le

proprie indicazioni da un altro piano, la vita. Bidibibodibiboo, (fig.5)una

delle opere di Cattelan più esemplificative a proposito, lascia lo spettatore

inerme di fronte ad un fatto ormai accaduto, ormai passato, e lo proietta

automaticamente in una sorta di limbo identificativo in cui si è opera,

traslazione e successiva tramutazione in altro.

L’indagare sul senso di comunione tra morte e vita e sull’eventuale effetto che

potrebbe avere sulla condizione umana a volte nell’arte è stato addirittura

ridicolizzato e mercificato a bassi livelli, rendendo la simbologia ancestrale

un trampolino di lancio consumistico e desacralizzato, un esempio tra tanti il

teschio trapuntato di brillanti di Damien Hirts( fig.6).

Probabilmente le intenzioni di questo artista sono ricercate e valenti di un

senso indagatorio, indiscutibilmente legittimo e legittimato, ma ciò che ne

risulta è una massificazione commerciale e vuota di un concetto ben più profondo

e denso di rispetto. Di fronte a quest’ opera d’arte lo spettatore è come posto

in uno show room, in cui il senso estetico e del “bello” prevale su ogni

sfumatura di colloquio intimo con l’oggetto, rendendolo per definizione

commerciale e acquistabile perché gradevolmente in linea con le più alte

tendenze del mercato.

Credo sia inoltre necessario spendere due parole in proposito all’arte

contemporanea (se di arte si può parlare), riguardo la piega astrusa che ha

preso il mondo dello “stupire a tutti i costi” e del far parlare per forza di

sé; questo ego-centrismo allucinatorio che mette sotto i riflettori come nel più

grottesco dei talk show sentimenti e anima.

Recentemente Gulielmo Habacuc Vargas ha esposto in una

nota galleria una delle sue opere “meglio riuscite” (sempre secondo la

logica distorta del talk show), e cioè un cane… e fin lì, quasi nulla di male,

se non fosse che il cane, in quanto opera d’arte, è stato lasciato morire di

fame sotto gli occhi frivoli degli spettatori (fig.7). La logica del riflettere

e del prendere coscienza di un evento o un concetto, qui viene stravolta,

beffeggiata, allontanata dall’intenzione di poter promuovere un pensiero

evolutivo, mettendola in secondo piano rispetto ad un abominio che implica di

per sé una relazione in divenire con stati mutevoli. La difficoltà

dell’identificazione con l’opera d’arte lo rende cioè impossibilitato all’essere

tramite, medium di uno stato o di una possibilità di stati, lo costringe ad una

scelta, la scelta del non agire, la scelta dell’inerzia. La frustrazione totale

da cui l’animo umano dovrebbe fuggire.

E qui non si tratta di morale, si tratta semplicemente di consapevolezza di

ruoli. L’uomo in quanto essere vivente non ha, per antonomasia, la

capacità e il potere di porsi sopra le parti.

Parti che a volte vengono confuse, utilizzate a priori come merce di scambio.

Il caso questo dell’artista Gunther Von Hagens, il quale, servendosi di corpi

deceduti e smembrati li colloca in scenari quotidiani, come se la loro

condizione estetica e fisica non precludesse nulla di fatto. Questo aspetto fa

effettivamente riflettere sulla condizione di “morti che camminano” o

inconsapevoli di ogni cosa, rispetto al tipo di figura alla quale sta andando

incontro l’uomo moderno.

Proprio su questo l’artista pone la propria

l’attenzione e dosa mosse e dinamiche eventuali come a ricreare la più

semplice situazione comune di vita.

Quanto c’è di vivo nel morto? E quanto di morto in una condizione apparentemente

statica di vita? Qui, l’osservatore viene sollecitato all’impatto emotivo e

sostanziale, ponendosi in esso come punto d’unione e di congiunzione di stati

che altrimenti, senza di esso non avrebbero senso.(fig. 8 e 9)

Rinunciando per un momento alla tendenza dello stupire e del soverchiare le

regole del mercato che vogliono artisti sempre più simili a saltimbanchi-front

man che a seri indagatori di una realtà primigenia ed in continuo mutamento, uno

sguardo va al panorama pittorico odierno, in cui artisti ancora si affidano (e

fidano) della potenza catalizzatrice dell’immagine e del suo valore potente di

ponte tra i due lati dello specchio. Così avviene che una corona di spine

diventa pretesto per raccontare una barbarie non exta-ordinaria, ma comune e

sempre presente nelle normali situazioni di quotidianità (fig.10 Micheal Hussar),

senza però dimenticarsi della potenza del colore, del gioco di bianco e nero e

della capacità simbolica di miscelare sapientemente questi equilibri per

renderli portatori di significato e significanti essi stessi.

Una comunione di intenti che succede osservando le opere di Fernando Vicente

(fig.11), in cui le figure, prive della capacità egocentrica di un feticcio, ma

mostrate in tutta la loro totale fragilità mettono in risalto forme e colori

tali da non creare un confine, ma capaci di interagire con l’osservatore e

portarlo all’interno di una terza realtà in cui la vita, la morte e

l’oscillazione tra esse coesiste, non dimenticandosi mai che morte e vita,

proprio perchè concetti astratti, decodificati dall’uomo come tali e con tutto

il loro bagaglio di possibilità finite, si mettono in discussione, mischiandosi,

unendosi e intervallandoli nei pieni e nei vuoti di un’immagine, che può essere

un collo scoperto, come un cielo osservato alzando il naso, nulla può essere

tracciabile come confine, ma solo come parte infinitesimale di una modulazione

di frequenze che a seconda del punto di osservazione ne definisce le sfumature,

i pieni, i vuoti, i bianchi e neri, i punti vitali e quelli no .

Articolo pubblicato nella rivista

LexAurea43,

si prega di contattare la

redazione

per ogni utilizzo.

www.fuocosacro.com