La Sublimazione Alchemica e Le Aquile

di Alessandro Orlandi

Gli Animali Simbolici

Messaggero di Zeus nella mitologia greca e di Vishnu, col nome di Garuda, in

quella induista, nella mitologia asiatica e

nordeuropea l’aquila è l’unico animale che può fissare impunemente il

sole.

Adottata più volte come emblema da potenze imperiali (ad esempio dalla Persia

achemenide, dalla Roma dei Cesari, dalla Francia di Napoleone e dall’America

moderna) il re degli uccelli

diviene nel Cristianesimo anche

simbolo angelico e designa uno dei quattro evangelisti. L’aquila simboleggia il

sole sia nella mitologia asiatica che presso gli aztechi, i quali ritenevano che

sia gli uomini caduti combattendo, che quelli sacrificati ritualmente, avessero

la funzione di nutrire

In questo articolo ci interesseremo in modo particolare all’aquila in alchimia,

con particolare riferimento alla fase dell’Opus cosiddetta delle “aquile”. Prima

di occuparci direttamente della sublimazione e delle “aquile”, è necessario

richiamare brevemente in quale momento dell’Opus alchemicum vada collocata

questa fase e ciò che viene detto

sul Vaso su cui si opera.

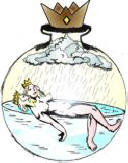

Nell’Opus alchemicum, dopo l’importantissima fase della congiunzione degli

amanti (del Sole e della Luna nel bagno alchemico, dello Zolfo e del Mercurio,

del fisso e del volatile), c’è quella della loro putrefazione, cui fa seguito la

nascita di un Bambino Filosofico che è “più vecchio dei suoi genitori”.

Questo bambino deve, secondo gli alchimisti, essere continuamente nutrito con un

alimento appropriato. Santinelli[1],

ad esempio, sostiene che tale alimento deve consistere in un "debole mestruo"

finché il bambino si trova ancora nel ventre materno, cioè nel Vaso Alchemico, e

di "latte di Vergine" dal momento in cui viene alla luce uscendo dal Vaso.

Accanto all'immagine del Bambino Filosofico, il germe che deve svilupparsi

nell'Oscurità del Vaso, altre

immagini ed allegorie costellano questa Fase dell'Opera e, tutte, alludono alla

necessità di purificare la "Terra Filosofale" contenuta nel vaso, liberandola

dall'Ombra e dalla Morte.

Prima di indagare sulle operazioni necessarie per ottenere tale "depurazione",

soffermiamoci per un istante sulla natura

del Vaso.

[2]

Tutti i testi concordano sul fatto che il Vaso deve restare ermeticamente chiuso

fino a quando la materia che contiene non sia stata completamente "lavata e

sbiancata"e siano state "eliminate le fecce che la insozzano" .

Chi non si curasse di prendere questa precauzione rischierebbe il fallimento

dell'intera Opera[3],

e il risultato sarebbe l'esplosione del Vaso e la conseguente proiezione

violenta del suo contenuto sull'ambiente circostante.

A proposito del Vaso, Santinelli[4]

così mette in guardia i suoi lettori: "Ma

tu, o lettore, quando a tempo debito vorrai porre nel vaso la tua opera, cura

che sia Sigillato il vaso dalla tua accortezza, in modo che possa trattenere al

suo interno la virtù in tutto il suo vigore e non escano dal vaso quelle acque

salutari e preziosissime: in questo infatti consiste il pericolo. Perciò unisci

la tua opera a quella della natura, in modo che essa sia

la tua maestra, ed osserva come essa con tale sigillo operi o non, ma abbi

sempre in mente 1'arcana della natura, sia ponendo nel vaso, sia sigillando nel

vaso; infatti la conoscenza dell'una cosa, insegna l'ordine dell'altra. Se vuoi

togliere il freddo alla casa accendi il fuoco, se vuoi trattenere in patria

l'errabondo, circonda le

mura di nemici; per non cadere, evadendo, nelle mani dei

nemici, rimarrà in patria. Sii prudente".

A proposito del Vaso, Santinelli[4]

così mette in guardia i suoi lettori: "Ma

tu, o lettore, quando a tempo debito vorrai porre nel vaso la tua opera, cura

che sia Sigillato il vaso dalla tua accortezza, in modo che possa trattenere al

suo interno la virtù in tutto il suo vigore e non escano dal vaso quelle acque

salutari e preziosissime: in questo infatti consiste il pericolo. Perciò unisci

la tua opera a quella della natura, in modo che essa sia

la tua maestra, ed osserva come essa con tale sigillo operi o non, ma abbi

sempre in mente 1'arcana della natura, sia ponendo nel vaso, sia sigillando nel

vaso; infatti la conoscenza dell'una cosa, insegna l'ordine dell'altra. Se vuoi

togliere il freddo alla casa accendi il fuoco, se vuoi trattenere in patria

l'errabondo, circonda le

mura di nemici; per non cadere, evadendo, nelle mani dei

nemici, rimarrà in patria. Sii prudente".

Tre cose devono però essere note all'alchimista, dice ancora Santinelli, se egli

vuole portare a termine con successo la sublimazione[5]

della materia prima e purificarla completamente: 1) II fuoco[6];

2)

Queste tre cose sono distinte ma anche inseparabili e se si vuole ottenere una

di esse devono essere note anche le altre due.

Tale Vaso, ci dice Santinelli[7]

, "deve essere del vetro più puro

estratto dalle ceneri con sagacissimo ingegno, vaso pulitissimo e della natura

del fuoco". Nel suo commento alle Visioni di Zosimo Jung[8]

riporta numerose citazioni tratte da testi alchemici, riguardanti l'arcano del

Vaso. Riportiamo qui quelle per noi più significative.

Dal Rosarium philosopharum: "Unus est

lapis, una medicina, unum vas, unum regimen, unaque dispositio".

Dalle Allegoriae sapientum: "Anche la

nostra pietra, ossia l'ampolla del fuoco, è creata dal fuoco".

Dalla Philosophia reformata di Mylius: "II

vaso è la radice e il principio dell'arte nostra".

Da Eracleone: "Io sono un vaso più

prezioso della creatura femminile che vi ha generato. Giacché, mentre vostra

madre non conosce le proprie radici, io ho nozione di me stesso e conosco da

dove provengo, e invoco la imperitura sapienza che è nel Padre, e che è madre

della vostra madre; ella che non ha madre alcuna e neppure si accompagna ad

alcun uomo".

Infine, ci ricorda Jung, Michael Mayer attribuisce

a Maria l'Ebrea (una mitica sorella di Mosè) 1'opinione che tutto il segreto

stia nella conoscenza del vaso ermetico.

Quest'ultimo sarebbe infatti divino e sarebbe celato agli uomini dalla sapienza

del Signore. Jung riporta anche l'opinione di Dorneus, secondo il quale il vaso

dovrebbe venir prodotto dalla quadratura del cerchio.

Cerchiamo ora di indagare sull'operazione descritta dagli Alchimisti con il nome

di Sublimazione, Purificazione, Lavaggio, Preparazione delle ceneri,

Sbiancamento della Materia, Scremazione del Latte e che Trismosin nel "Toison

d'or" descrive attraverso l'immagine delle lavandaie che fanno il bucato alla

biancheria sporca[9]

e con l'impresa di Ercole consistente nel pulire le stalle di Augia deviando dal

suo corso il fiume Alfeo.

Filalete invece in “L’entrata aperta al palazzo chiuso del Re” afferma che: "Qui

la madre sigillata nel ventre del suo bambino si innalza e si purga, cosicché di

fronte alla tanto grande purezza in cui è

mantenuto il composto, la putrezione se ne allontana".

In Lambsprinck[11],

nel commento all'ottava figura, ritroviamo invece un motivo comune alla maggior

parte dei testi alchemici, quello cioè dei due principi opposti ed in lotta tra

loro che devono essere fusi in un unico principio:la figura mostra due uccelli

che si dilaniano a vicenda ed il commento dice: "I

due uccelli, Corpo e Spirito, si divorano l'un l'altro, così deve essere".

Ritroviamo questa stessa contrapposizione agli albori dell'alchimia in Zosimo,

il quale ha la seguente visione[12]:

". . .. Dicendo queste cose mi

addormentai e vidi un sacrificatore in piedi davanti a me , sopra un altare a

forma di Vaso. Per salire su questo altare c'erano quindici gradini. Il

sacerdote vi si teneva in piedi ed io udii una voce dall'alto che mi diceva: "ho

compiuto l'azione di discendere i quindici gradini camminando verso 1'oscurità e

l'azione di salire sui gradini andando verso la luce. E' il sacrificatore che mi

rinnova rispettando la natura pesante del corpo. Così, consacrato sacerdote per

necessità,

divengo uno spirito".

Più oltre Zosimo ha un'altra visione:

"Vidi un altare a forma di Vaso; uno

spirito igneo in

piedi sull'altare presiedeva all'effervescenza al ribollire

ed alla calcinazione degli uomini che si elevavano. Mi

informai a proposito di quelle persone e dissi: "Vedo con

stupore l'effervescenza ed il ribollire; come possono essere ancora vivi questi

uomini in ignizione? " E, rispondendomi, egli mi disse: "Questa effervescenza

che tu vedi

è

il luogo ove si esercita la macerazione. Gli uomini che

vogliono ottenere la virtù entrano qui. Essi perdono i loro corpi e divengono

spiriti ... rigettando la pesantezza del corpo, divengono spiriti.”

La dualità spirito-corpo ritorna spesso nei testi alchemici come opposizione tra

il Fisso, assimilato al Corpo, ed il volatile, caratteristica attribuita allo

spirito.

La pietra degli alchimisti dovrà infine avere in sé entrambe queste due qualità:

la stabilità e la solidità del corpo (l'apertura prematura del vaso associata

alla fuga degli spiriti vitali dal compost che lasciano nelle mani dell'adepto

solo la materia inerte e morta) e la vitalità e la luce che lo spirito porta con

sé.

Per ottenere questa fusione tra i due principi, l’alchimista

deve, più e più volte, compiere due operazioni opposte: la discesa dello

spirito, del volatile, nelle regioni più “basse” condizionate ed oscure del

corpo e l'ascesa delle parti corporee verso la sommità del vaso, ove regnano i

"vapori spirituali"

Albert Poisson[13]

così descrive questa fase : "La

distillazione è talvolta scissa in due tempi o operazioni:

1)ascensione dei vapori o sublimazione, simbolizzata da un uccello che si eleva,

la testa diretta verso l'alto della figura;

2) condensazione dei vapori in liquido:

precipitato o discensione, simbolizzata da un uccello che scende, la testa

diretta verso il basso della figura. Nel grande Rosario, un bambino che si

slancia nell'aria uscendo dal sepolcro ove era racchiuso l' ermafrodito chimico,

raffigura la sublimazione"

.

La lotta drammatica tra il Fisso ed il Volatile è spesso rappresentata come

conflitto tra due animali simbolici, uno dotato di ali e l'altro no (due draghi,

un leone alato ed un serpente, Aquila e serpente, aquila e leone.)[14]

Se l'esito del combattimento è quello sperato lo spirito viene "fissato" dal

corpo ed il corpo purificato e sublimato dallo spirito. A questo proposito così

si esprime il "Viridarium chemicum"[15]:

"Qui sul sarcofago giace il nostro corpo

venerabile. Accanto gli è lo spirito, ma

Due principi dunque "abitano" il vaso alchemico e la lebbra che affligge

Due principi dunque "abitano" il vaso alchemico e la lebbra che affligge

Ognuno di noi conosce, nel corso della sua vita, periodi che si possono

ascrivere all'una o all'altra fase di questo processo alchemico. E ' importante

riconoscere che nessuna delle due fasi

è scevra da pericoli e che la tentazione di "aprire il vaso" e porre fine

alle terribili sofferenze dell'Opera che, secondo alcuni alchimisti, si

manifestano con "un odore nauseabondo che, però, non si percepisce con il naso",

può farsi fortissima, sia quando si tratta di distaccarsi da tutto ciò che ci è

caro liberandosi da ogni attaccamento materiale per poter ascendere verso

regioni più elevate dell'essere, sia quando si viene costretti e delimitati e ci

si sente soffocati persi e imprigionati dai legami e dai vincoli, dai problemi

pratici della vita.

D'altra parte senza la fase della "Discensione" nelle mani dell'alchimista non

resterebbe che l'inutile astrattezza dei suoi buoni propositi, delle sue

petizioni di principio e delle nozioni accumulate, ma la sua "materia prima" non

subirebbe nessuna vera trasformazione.

Secondo Filalete[16],

questa fase di integrazione tra princìpi opposti prende il nome di "Regime di

Giove" ed è contraddistinta dall'apparizione di tutti i colori dell Iride[17],

man mano che l'Opera si avvia verso la purificazione della Materia, fino a che

il colore bianco non domina incontrastato su ogni altro colore.

Uno dei primi testi alchemici, redatto in ambienti gnostici nell'Egitto

Alessandrino nei primi secoli dopo Cristo, noto come "Libro di Comarius ,

filosofo e gran sacerdote che insegna a Cleopatra l'arte divina e sacra della

Pietra Filosofale", già contiene questa associazione tra la sublimazione

alchemica ed i colori dell'iride. Nel libro Ostane ed i suoi compagni si

rivolgono a Cleopatra con queste parole[18]:

"In te è nascosto tutto il mistero strano

e terribile. Rischiaraci diffondendo la tua luce a lungo sugli elementi. Dicci

come il più alto discende verso il più basso e come il più basso salga verso il

più alto[19]

…come le acque benedette discendano dall'alto per visitare i morti distesi,

incatenati, schiacciati nelle tenebre e nel1'ombra all'interno dell'Ade, come il

rimedio vitale giunga

loro e li risvegli traendoli dal loro sonno nel loro soggiorno particolare, come

penetrino le acque nuove prodotte dall'inizio e durante il loro giacere e giunte

per l'azione del fuoco. La nube le sostiene: si eleva dal mare sostenendo le

acque" e Cleopatra così risponde

loro: “Le acque giungendo risvegliano i

corpi e gli spiriti imprigionati ed impotenti. In effetti, disse ella, essi di

nuovo giaceranno e di nuovo saranno rinchiusi nell'Ade. Ma a poco a poco si

sviluppano, si rialzano e si rivestono di colori vari e gloriosi, come i fiori a

primavera e la stessa primavera è gioiosa e si rallegra della loro bellezza"

.

I vapori sprigionati dalla Materia Prima sottoposta all'azione del fuoco devono

ascendere e precipitare varie volte nel vaso prima che l'opera di purificazione

della materia possa dirsi conclusa.

Le illustrazioni del "Mutus Liber" di Altus mostrano l'Alchimista e la sua Soror

Mistica mentre preparano lo zolfo ed il Mercurio presentati con le immagini di

un fiore e di una stella.

Prima di entrare nel vaso sigillato, il fiore e la stella[20]

vengono accuratamente pesati e paragonati con una

bilancia a due piatti, forse per controllare che i loro pesi siano eguali.

Anche Fulcanelli, nelle "Dimore Filosofali", parla dell'alternarsi di un fiore e

di una stella durante l'Operazione di Sublimazione Alchemica: "Quando

il mercurio giunge a bagnare lo zolfo non dissolto questo scompare ed appare

L'agitarsi della Materia durante le sublimazioni è talvolta accostato al

cataclisma universale che precederà la fine del mondo o alle cataratte del

Diluvio Universale.[21]

La colomba, che riporta a Noè[22]

il ramo d'ulivo il settimo giorno rappresenta allora la pace raggiunta tra i

contrari.

Dice Canseliet che ogni volta che la Colomba[23]

si invola lascia una parte di sé alla materia greve che contribuisce ad agitare.

Alla fine il letto di piume che si viene a formare sarà il giaciglio di Re e

Regina o… "il nido del " pollo di Ermogene" , da dove risorgerà la fenice

eterna.

L'operazione della Sublimazione alchemica riceve talvolta il nome di "Aquile ".

Fulcanelli così commenta l'origine di questa strana denominazione: “Lo

Spirito non può abbandonare completamente il corpo, ma si riveste di un abito

più consono alla sua natura, più obbediente alla sua volontà e fatto con le

particelle nette e purificate che può raccogliere intorno a sé per servirsene

come nuovo veicolo.”

Tale separazione o sublimazione del corpo e manifestazione

dello spirito deve ripetersi tante volte quante si riterrà necessario. Ogni

ripetizione si dice "aquila" . Filalete afferma che la quinta aquila scioglie la

Luna, ma che per ottenere lo splendore del Sole ne occorrono da sette a nove .

La parola greca’άιγλη significa “splendore, viva chiarezza, luce, torcia” e

quindi far volare l’aquila equivale a far brillare la luce portandola alla

superficie e sottraendola dal suo scuro rivestimento.

Lo spirito, aggiunge Fulcanelli, è però in piccola proporzione rispetto al corpo

e l'artista prudente deve far sì che ciò che è in fondo venga in superficie, se

si vuol vedere la luce metallica interna irradiare all'esterno.

Altrove lo stesso autore sostiene che alle Aquile si allude nell'inno a Delo di

Callimaco: " … I cigni girarono sette

volte attorno a Delo e non avevano ancora cantato l’ottava volta che nacque

Apollo " e nella processione che Giosuè fece fare, sette volte, attorno alle

mura di Gerico prima della loro caduta. Secondo Filalete (op. cit.) le aquile

sono una “pulitura del Mercurio” che risulta tanto più purgato “mediante

l'aggiunta dello Zolfo che è il vero oro” quanto più numerose sono le Aquile.

Sul finire delle "Aquile" si assiste alla nascita del Leone Rosso, generato dal

sangue di quello Verde. Le Aquile devono prima divorare il Leone Verde e quanto

minore è il loro numero, più aspra e lenta sarà la vittoria. II loro numero

ideale è sette o nove (ogni Aquila indicando una sublimazione del Mercurio dei

Filosofi):

Altrove lo stesso autore sostiene che alle Aquile si allude nell'inno a Delo di

Callimaco: " … I cigni girarono sette

volte attorno a Delo e non avevano ancora cantato l’ottava volta che nacque

Apollo " e nella processione che Giosuè fece fare, sette volte, attorno alle

mura di Gerico prima della loro caduta. Secondo Filalete (op. cit.) le aquile

sono una “pulitura del Mercurio” che risulta tanto più purgato “mediante

l'aggiunta dello Zolfo che è il vero oro” quanto più numerose sono le Aquile.

Sul finire delle "Aquile" si assiste alla nascita del Leone Rosso, generato dal

sangue di quello Verde. Le Aquile devono prima divorare il Leone Verde e quanto

minore è il loro numero, più aspra e lenta sarà la vittoria. II loro numero

ideale è sette o nove (ogni Aquila indicando una sublimazione del Mercurio dei

Filosofi):

"Mentre la luna è splendente nel suo

plenilunio, fornita di ali l’Aquila volerà via lasciando dietro di sé le Colombe

di Diana morte, se esse non fossero morte al primo incontro non potrebbero

servire; ripeti questo sette volte, fino a che finalmente avrai raggiunto la

quiete e ti resterà soltanto da fare la semplice decozione, che è cosa

perfettamente tranquilla, gioco di fanciulli e lavoro di donne”.

Tutti gli autori sono d'accordo nel sostenere che, al

termine della Sublimazione, la

materia assume un colore bianco splendente “simile a quello della Luna”. Zosimo[24]

raccomanda di “ripetere il lavaggio sette

volte in un Vaso di Ascalonne, questo lavaggio è il primo imbiancamento e la

sparizione della colorazione nera” e ci spiega che “l’imbiancamento

consiste nell'atto di bruciare; ora bruciare è rivivificare con il fuoco, perché

delle simili materie si rivivificano da se stesse, esse si fecondano da se

stesse e generano così l' animale cercato dai Filosofi".

II modo migliore di concludere questo breve viaggio attraverso la Sublimazione

Alchemica e le “Aquile” ci sembra quello di citare il

seguente brano, tratto dal "Desiderio Desiderato" di Nicolas Flamel[25]:

"Prendi ciò che è precipitato in fondo al

vaso, puliscilo bene al calore del fuoco, fino a farne sparire il colore nero e

ad eliminarne la densità e la sporcizia. Fanne anche volatilizzare e dissolvere

ogni aggiunga di umidità, finché il tutto diventi come Calce bianchissima,

essendo scomparsa ogni macchia ed ogni scoria. Allora

[1]

Cfr Fra Marc’Antonio Crassellame Chinese

(Francesco Maria Santinelli), Lux Obnubilata, ed. Mediterranee

1980

[2]

Sullo stesso argomento, nei passati numeri di Lex Aurea cfr. “

[3]

Dice

Clovis Hesteau de Nuysement nel "Poema filosofico Sull'Azoth dei

Filosofi": "Se l'avara mano dell'avido mercante dal ventre materno va il

figlio a strappare prima dei primi anni destinati al loro estro, è un

frutto abortivo che muore prima di nascere".

[4] Cfr. Francesco Santinelli, op. cit.

[5]

Definita, per opera di Geber,

come “elevazione della cosa secca

per mezzo del fuoco con le cose che aderiscono al suo Vaso".

[6]

Afferma Santinelli (op. cit.): "Tuttavia

come si deve massimamente lavorare alla ricerca del vaso, così nella

costruzione del fuoco”.

[7] Anche Canseliet in “L’Alchimia” (ed. Mediterranee 1985), si dilunga sulla necessità di una chiusura ermetica del vaso durante la sublimazione, vaso che, dice Canseliet, "è costituito dalla stessa materia che contiene".

[8]

Cfr. Jung, studi sull’alchimia, Boringhieri 1988

[9]

Un'altra opera alchemica

prende proprio il

nome di "Tractatus opus mulierum et ludus

puerorum dictus".

[10]

Op. cit.

[11]

Cfr Lambsprinck, “

[12]

Cfr. Berthelot et Ruelle: “Collections des anciens alchimistes grecs,

test set traductions”, Paris 1887-88, Vol III, pp. 117-118

[13] Cfr. A. Poisson, “Theories et symboles des alchimistes”, ed. Traditionelles, 1986

[14] L'aquila nel combattimento deve perdere le ali ed il leone la testa.

[15]

Nella parte dedicata alla Fissazione (14)

[16] Op. cit.

[17] La fase precedente di Nigredo e Mortificazione era contraddistinta dal dominare del colore nero.

[18] Berthelot et Ruelle, op. cit. Vol. III pag. 281

[19] Si veda anche, a questo proposito, il testo della "Tabula Smaralgdina"

[20] Fulcanelli afferma nelle Dimore Filosofali vol. I, che ogni alchimista obbligato ad intraprendere il cammino dei pellegrini di San Giacomo, detto Sentiero di San Giacomo o Via Lattea. Si tratterà di un cammino simbolico e non reale. Compost-Stella "non è affatto situata in terra spagnola, ma nella stessa terra del soggetto filosofico. Sentiero aspro, gravoso pieno di imprevisti e di pericoli" ... "L'operazione (di estrazione del Mercurio) è compiuta quando appare alla superficie una Stella brillante, formata da raggi provenienti da un centro unico, prototipo dei grandi rosoni delle nostre cattedrali gotiche".

[21] A

questo proposito i filosofi dicono anche di “fare

passare sulla terra tutte le acque del diluvio” o che “occorre

abbondanza d’acqua” (Arnaldo Da Villanova)

[22]

Noè

che fa volare il corvo, poi la colomba una prima volta, che torna perché

non sa dove posarsi, poi la seconda volta, dopo sette giorni, è

l’'emblema dell'Alchimista che mette mano all'Opera.

[23]

Ireneo Filalete (op. cit.)

parla invece di due colombe, da lui dette "Colombe di Diana", che "devono

essere applicate con l'arte della ninfa Venere".

[24] Cfr. Berthelot et Ruelle, op. cit. Vol III, pag. 204

[25]

Cfr: “Il libro delle figure geroglifiche;

Il desiderio desiderato; Sommario filosofico”; ed. Mediterranee

1978

Articolo pubblicato nella rivista

LexAurea42,

si prega di contattare la

redazione

per ogni utilizzo.

www.fuocosacro.com